金勇はその誕生から今日までの歩みにおいて、興味深い逸話に満ちあふれています。

それは、この建物が各時代の人々に深く愛されてきた証でもあります。

金勇の佇まい、金勇に関わった人々にまつわるエピソードをまとめたこの『金勇逸話』に触れることから、金勇の魅力を再発見していただければ幸いです。(能代市旧料亭金勇 前施設長 杉山靖広)

それは、この建物が各時代の人々に深く愛されてきた証でもあります。

金勇の佇まい、金勇に関わった人々にまつわるエピソードをまとめたこの『金勇逸話』に触れることから、金勇の魅力を再発見していただければ幸いです。(能代市旧料亭金勇 前施設長 杉山靖広)

| その1「掛け軸」 |

| その2「建築後援者」 |

| その3「小部屋のこと」 |

| その4「思い出の献立」 |

| その5「金勇の材料」 |

| その6「鉄蔵と菊太郎」 |

| その7「旧館と柳町」 |

| その8「戦争と金勇」 |

| その9「俳句と金勇」 |

| その10「愛されて」 |

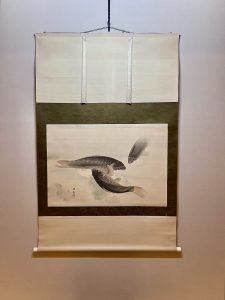

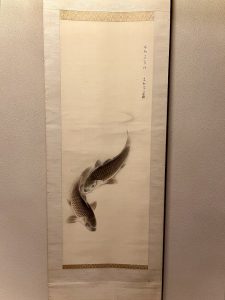

その1「掛け軸」

金勇各部屋の掛け軸は、季節ごとに掛け替えられます。所有している軸は31幅。そのほとんどが、金勇建築時に秋木(秋田木材株式会社)の重役たちから寄贈されたものといわれます。

1階中広間「満月」の天袋に保管されている青森県出身の日本画家蔦谷龍岬筆「高士観瀑の図」の箱の中に、総勢13名の寄贈者名簿がありました。相澤治一郎社長のほか、金勇建築時の建築後援会メンバーの小沢秀治本店製材所長や大阪支店長、名古屋出張所長の名前が連なります。1930年代を中心に秋木を支え、金勇を愛した人々です。

掛け軸の作者は、そのほとんどが異なった日本画家で、複数の軸の作者は二人だけでした。

一人は、小早川秋声。大正から昭和中期にかけて活躍した著名な日本画家です。幼い頃、「おやつはいらないから紙をくれ」とねだるほど絵を好んだというエピソードがあります。秋声は1か月半金勇に逗留し、「富士山」と「磯の鶴」の2幅を描きあげました。どちらも大きな軸で大広間専用です。

もう一人は伊藤素軒。「鯉の名手」といわれた島根県出身の日本画家です。明治の文豪森鴎外と親交のあった人物としても知られます。金勇には、素軒の鯉の軸が3幅、鮎の軸が1幅あります。4幅とも夏の軸です。今、金勇の大広間で5匹、満月の間では3匹、田毎の間では2匹の合計10匹の鯉と上げ汐の間で3匹の鮎が床の間で泳いでいます。(2024年7月現在)

|

|

|

その2「建築後援者」

昭和12年の金勇建築にあたって、資材や資金をバックアッするために組織されたのが建築後援会です。野添憲治著『聞き書き 木都能代の経営者』によれば、「後援者には昭和木材の舘岡篤社長、秋木の小沢秀治所長、土崎の神尾さん、酒田の料亭主の大谷さんの四人がなった。」とあります。

昭和木材の舘岡社長は、「ぜひ一間だけは張物で」と当時の最先端技術の張材を用いた部屋を作ってくれるよう切望したと伝えられます。張物は「テンプラ」と呼ばれ大工にバカにされていたといいますが、舘岡社長の願いで「有明の間」は張材のモデルルームとなりました。いまでは、初期の張柾製品を伝える貴重な部屋となっています。

秋木の小沢秀治所長は、東京出張所長、本店製材所長を歴任し、金勇の設計にあたって東京清水組を紹介してくれた人物です。金勇倶楽部新築落成披露宴で「秋田国有林で産する諸材を巧みに使いこなした見事な出来栄え」と、来賓を代表して賛辞を述べました。

酒田の料亭主大谷さんは、酒田中町で「商興倶楽部」や「商興ホテル」を経営していた実業家大谷孫一さんと思われます。昭和12年12月15日の金勇新築披露宴の席で藤間勘四郎の踊りが披露されたのは、芸事好きで勘四郎と親交のあったこの大谷孫一さんの紹介と推察されます。

さて、後援会メンバー残りのひとり、土崎の神尾さんについては寡聞にして存じあげません。お心当たりがある方は、ぜひお教えください。

その3「小部屋のこと」

金勇1階には五つの小部屋があります。各部屋は時代と共に少しずつ変遷しています。まずはその名前です。昭和12年の建築からしばらくの間は、番号で呼ばれていました。「浅黄の間」は「一番」、「吉野の間」が「四番」といった具合です。金谷孝氏(1929~2020)が四代目当主になって、「番号では色気がない」ということで小唄からとって今の名称となったそうです。

部屋の造りも変化しています。「浅黄の間」は廊下側に控えの間がありましたが、昭和32年の改築によってクローク(預かり所)が移動し現在のようになりました。

「田毎の間」は、常連の上客が利用した部屋で出入り口が2カ所ある特殊な造りです。片方の出入り口は、お忍びで北庭から直接入ることもできました。部屋は控え間をつなげ、12畳の使い勝手のよい広さに改造されています。

「割れ氷の文様」の欄間がある「川風の間」。当初は控え間の様子が見えやすい造りであったため、後に目隠しの壁が取り付けられました。部屋の入口に踏み石をつなげ、アプローチに風情をもたせました。

各部屋ともに少しずつ変化していますが、床の間や天井、建具に手が加わることはなく、昭和12年建築当時の姿のままです。

小部屋は今、「金勇らんち」や茶話会の会場、また、習い事の教室やきもの体験の着付けの場になるなど幅広く利用されています。

|

|

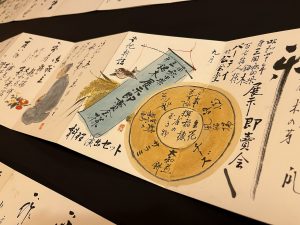

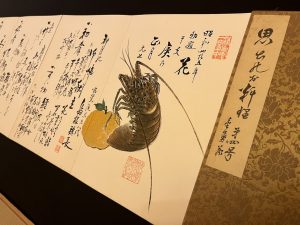

その4「思い出の献立」

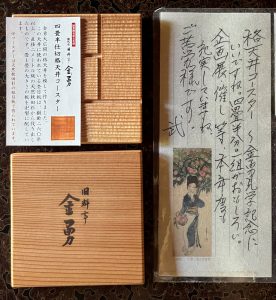

精覚流家元八代島根棋長(1897~1982)の筆による「思い出のお料理献立」。毛筆の流麗な文字に色彩豊かな挿絵が添えられた風格のある献立帖です。金勇には5冊の献立帖が保管されています。棋長は、日本料理研究会の師範で「飾り包丁の巨匠」と称された人物です。二か月に一度のペースで金勇を訪れ、板前の指導にあたっていました。小部屋に小唄から取った名前を付けたのも島根棋長です。

献立帖第一号は、昭和40年睦月の「御婚礼料理献立」からです。「宝船」から始まり、「雑煮吸物」、「作里」、「揚もの」、「寿の物」などと続きます。この号で特に目を惹いたのは、昭和40年9月の第三回秋田県銘木展示即売会パーティの料理演出セットの図です。大丸皿の中央に雀のむき物、稲穂、旗などがあり、チーズ、卵焼き、風船揚、帆立串刺し、サラミなどの文字が記されています。総勢百七十人に料理を提供したようです。銘木を求めて、木都能代に大勢の人が集っていました。

「思い出のお料理」と題した第二号には、「大平官房長官御連中様」の文字があります。後に第68・69代内閣総理大臣になった大平正芳氏の来館時の献立です。「秋深し初恋なれや山の味」の句と「松茸と笹」の絵が添えられています。

献立帖の最後は、昭和49年10月7日の御婚礼料理お色直しの献立です。献立帖は、金勇で数多くの結婚披露宴が開かれていたことを伝えます。大宴会、著名人の来館も頻繁でした。勢い盛んで右肩上がりの時代、料亭金勇も輝き華やいでいました。

|

|

その5「金勇の材料」

金勇建築に使われた秋田杉は、そのほとんどが仁鮒の金山沢産です。杉を求めて山に入った大工の棟梁梅田鉄蔵は、「よく伸びている太い杉の立木だけを選んでマルをつけ、いいものばかりを伐ることができた」と述懐しています。それまで一度も斧の音が響いたことのなかった金山沢は、天然秋田杉の宝庫でした。金勇階段の踊り場にある杉の衝立には、「秋田県仁鮒国有林産樹齢二百六拾余年」の紹介があります。根元の直径は2ⅿ10㎝、金山沢にはこのサイズの秋田杉がうっそうと立ち並んでいたそうです。

秋田杉をふんだんに手に入れることができたのは、当時の能代営林署長横川信夫氏のおかげです。横川氏は、金勇建築の相談に対して、「どうせつくるのなら、秋田杉の建物として後世に残るような立派なものを建てろ」と全面的に支援してくれました。

杉材以外の材料もできるだけ県産国有林から選ばれました。ヒバ材は早口ヒバ(大館市)、大広間の床柱は毛馬内国有林(鹿角市)のイタヤカエデといった具合です。

これ以外の銘木は、金勇建築の材料の選定を全面的に任された西田正二氏の関係先の東京篠田銘木店から仕入れました。篠田銘木店は、西田氏の若き頃の修業先です。

西田氏は昭和12年12月19日発行の秋田木材通信に、「各方面から一方ならぬ便宜を図って頂いたので、天井板も長材も、床柱も適材を容易に求め得ました」と記しています。

能代営林署をはじめとする県内各地の営林署、秋木、昭和木材、加賀安などの能代の木材会社、秋田木材通信や金勇縁故の人々の協力が結集して金勇の材料がそろいました。

|

|

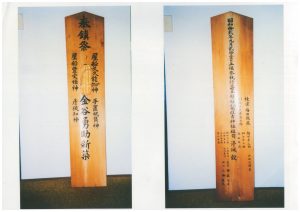

その6「鉄蔵と菊太郎」

金勇建築の大工の棟梁は、新町の梅田鉄蔵です。先祖代々が大工の家に生まれ、父親は金勇前身の金勇倶楽部を建築した棟梁でした。鉄蔵は県立能代工業講習所(能代科学技術高校の前身)卒業後、父について大工になりました。

金勇建築の前年には、二代目金谷勇助らと共に上京し、有名な一流の料亭を次々と見て歩き建築の構想を練ったといいます。建築時には、40~50名の大工の指揮にあたりました。若い時には東京で修業し、明治座の建築にも携わったといいます。大広間の箱舞台は、この時の経験をもとに作られました。

副棟梁は東京からきた荒木菊太郎が務めました。少年だった4代目金谷孝氏は、「(菊太郎が)白のパッチに紺の胸当て、絽の羽織を着た粋な姿で東屋付近に立っていた」と目に焼き付けていました。背中には、彫り物が少し覗いていたといいます。

菊太郎は、東京の設計屋(清水建設と思われます)から派遣された5人の大工を束ねました。東京の大工は、床の間の細工など意匠をこらした部分を引き受けたといいます。棟梁の梅田鉄蔵は、「実に腕のいい人たちであった」と述懐しています。

昭和12年9月21日の金勇新築上棟祭の棟木裏には、中央の「執行斎主県社八幡住吉神社社司 渟城毅」の脇に、「棟梁 梅田鉄蔵」、「副棟梁 荒木菊太郎」が並んで記されています。

|

|

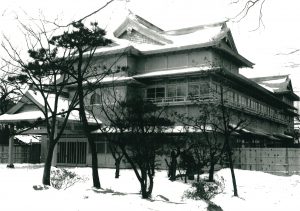

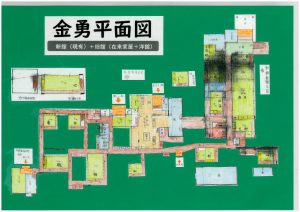

その7「旧館と柳町」

金勇の保管資料に、「金勇倶楽部平面図」の写しが2枚あります。1枚は「新館平面図」、これが現在の金勇です。もう1枚は「在来家屋平面図」、金勇の旧館部分ということになります。今は全てなくなっています。

新館と旧館は、現在の多目的レストルームの場所から幅2間程の広い廊下で結ばれていました。廊下の先は土蔵につながり、その奥に大きな料理場がありました。その先には、家族室や待合室、大小7つの部屋などがありました。部屋には松、竹、梅、鶴、亀の表記があります。小部屋は廊下で母屋とつながり、各室独立した作りになっていました。

また、これも廊下で結ばれた北西角地には、2階建ての「洋館」がありました。場所は今の杉浦電器店さんのあたりと思われます。金勇の敷地は今の2倍以上の広さがあり、柳町アーケード通りにも面していました。

昭和12年の柳町には、今と同じ場所で松雲堂さん、魚松さん、割烹都亭さんが営業していました。そして、松雲堂さんの隣には「芸者検番」がありました。検番とは、客席に出る芸者の取次ぎをしたところです。能代港町に芸者衆がたくさんいた時代でした。当時使っていた「検番太鼓」を金勇別館に展示しています。

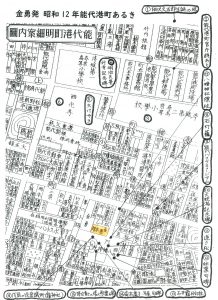

「能代港町明細案内図」を見ると、現在のイオンの場所に大越薬局、二葉、あみだ湯、組合病院、カフェー割烹ボストンバーなどがありました。昭和世代にとっては、なつかしい響きだと思います。金勇ロビーに「金勇発昭和12年能代港町あるき」の地図を置いています。興味がある方は手にとって柳町周辺を散策してみてください。

|

|

その8「戦争と金勇」

昭和19年、金勇は陸軍の兵舎に徴用されました。終戦まで東雲飛行場の兵士たちが寝泊まりしました。1階の小部屋は将校の部屋となり、中広間(満月)は下士官、2階大広間は兵士たちが使用したそうです。

当時能代中学4年生だった4代目当主金谷孝氏は、群馬県の中島飛行場に学徒動員されていました。3月に受験のため自宅に戻ろうとしたところ門前で衛兵に呼び止められ、確認が取れるまでは敷地内にも入れなかったそうです。

4年前の2020年(令和2年)6月、京都の能楽師増井保彦さんが金勇に来館しました。増井さんの大叔父は陸軍特攻隊「振武隊」のパイロット増井正一少尉でした。増井少尉は、東雲飛行場での急降下訓練中に地面に激突した機に同乗していました。地上にいた兵士を含め、合計8名が殉職するという大事故でした。昭和20年6月13日のことです。

増井さんは、東雲飛行場跡地、延命寺を訪れたあと、大叔父が寝泊まりしていた金勇を訪れたのでした。「正一もこの天井を見て眠り、かの階段を下り、隣の八幡神社に祈願に行っただろうと思うと感慨深く、感謝が止まりません。全国民と共に金勇も国家の一大事に大きな使命を果たされたのかと思います。」と『わたしの金勇物語』に記述しています。

増井正一少尉の名前は、八幡神社境内の慰霊碑に刻まれています。

|

|

その9「俳句と金勇」

伊集院静の小説『ノボさん 正岡子規と夏目漱石』の一文に、「この年(明治33年)は能代の島田五空からハタハタが送られてきていた」とありました。ハタハタの送り先は、正岡子規宅です。五空と子規の交流が表現されていて、そこはかとなく嬉しくなりました。

金勇には、子規門下の高浜虚子、石井露月も訪れています。五空、北涯を交えて俳句談議に花を咲かせたのでしょうか。

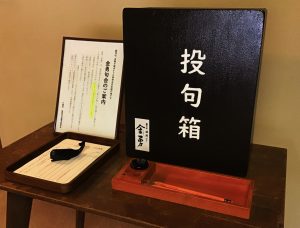

金勇では、令和2年から「金勇句会」を開催しています。俳句ポストに投句してもらう形式です。実際に金勇を見て、触れて、感じたことを表現してほしいと望んだ投句会です。

初期の選者は武藤鉦二先生(1935~2021)にお願いしました。「おもしろい企画だね」と目を細め、温かくほほ笑んで引き受けてくださいました。月に一度、秀句選定のお願いに追分町のご自宅に伺うのが楽しみでした。

雁が音や木挽きの技の大天井 (鉦二)

句会初年度は、255句の応募がありました。東京、鹿児島、福岡、兵庫の人の句もありました。最優秀句は、

夏足袋の案内(あない)木都の格(ごう)天井 (岸部吟遊)

金勇句会は、現在も開催中です。金勇を五感で味わって投句してほしいと思います。

ちなみに、ロビーにある投句箱は、料亭金勇の銚子箱を再利用したものです。

|

|

その10「愛されて」

時代と能代の地に望まれて誕生した金勇。金勇は、時を超えてこの地の人々に愛されてきました。建築後援会、営林署、木材会社を始めとする地元の協力者。金勇倶楽部時代の登録メンバー。そして、料亭を利用した数多くの人々。能代市に寄贈になってからも、維持管理を任された人たち、ボランティア協議会会員、拭き掃除や落ち葉掃きに励んでくれる団体や個人のボランティア、色紙や生け花を提供してくれる人たち…。たくさんの人が支えてくれています。

金勇がいつの時代にあっても、「木都の象徴」、「天然秋田杉の殿堂」としての姿を保ってこられたのは、人々が大切に思い、愛してくれたからに違いありません。

金勇をたびたび訪れてくれる外国籍の男性に、「金勇の魅力」を訊ねてみました。すると、「第一に日本らしいこと、次にいつも静かなこと」とのことでした。そして、「ふるさとドイツのヴィラ・ヒューゲルと雰囲気がよく似ている」と教えてくれました。ヴィラ・ヒューゲルは、エッセンにある鉄鋼王の壮麗な大邸宅です。ドイツの誇る貴重な文化財と雰囲気が似ていると言われ感激しました。

日本国内には、群馬県前橋市の臨江閣や三重県二見市の賓日館のように、素晴らしい庭と風格ある大広間をもつ有名な和風建築があります。どちらも国の重要文化財です。私は金勇もその仲間の一つであると信じています。

金勇は、間違いなく能代の宝です。次代に遺したい貴重な財産です。

|

|